飲食業向け

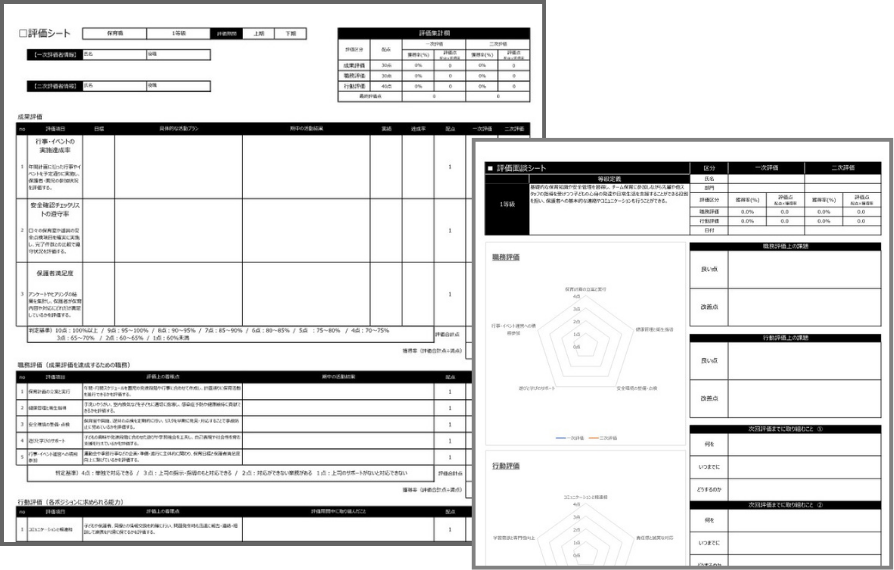

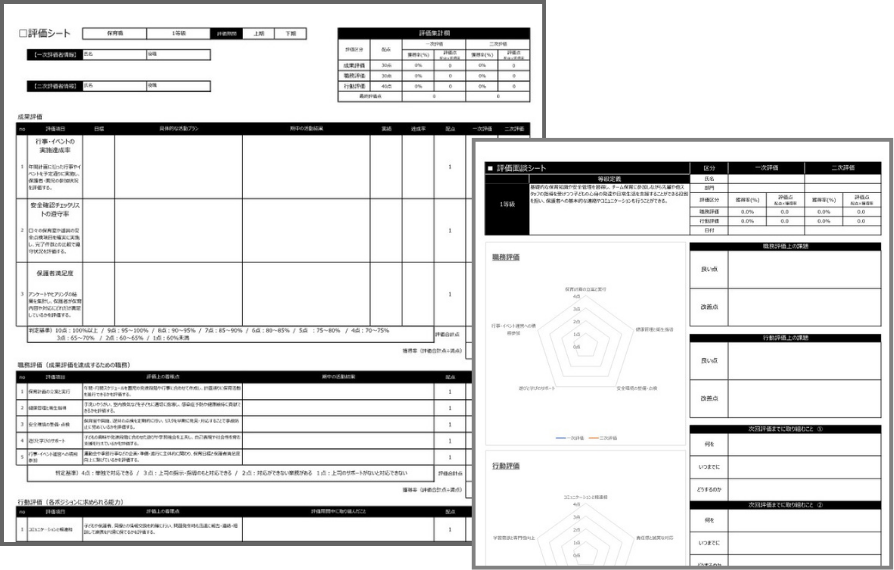

評価シートサンプルが無料でダウンロードができます。

ご入力いただいた個人情報の管理、利用については「プライバシーポリシー(個人情報保護方針)」の記載に基づき、適切に運用致します。

コンサルタントや専門士業など、同業・競合他社に該当する方のお申し込みはお断りしております。

はじめに

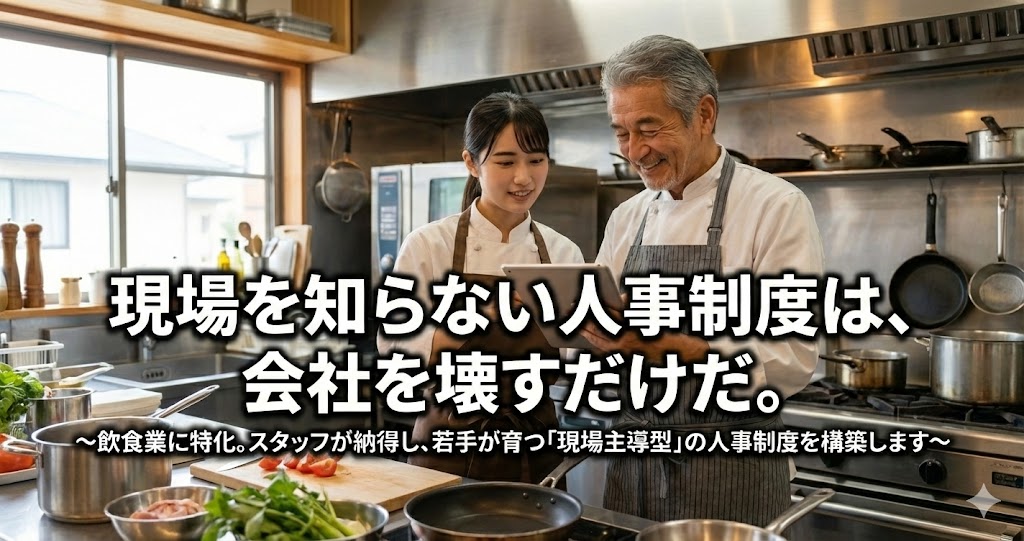

人手不足が慢性化し、アルバイトや社員の定着率が課題となっている中小飲食業において、「どうすればスタッフが辞めずに育つのか」という悩みを抱えている経営者や店長は少なくありません。特に、新人スタッフの教育に手間がかかるにもかかわらず、数ヶ月で辞めてしまうケースが多発し、業務効率や売上にも悪影響を及ぼしている現状があります。

そのような中で、注目されているのが「人事評価制度」の導入です。本コラムでは、中小飲食業が初めて人事評価制度を導入する際に押さえておきたいポイントや注意点を、実務的な視点から解説します。スタッフの育成・定着に効果を発揮する評価制度の設計・運用のポイントを理解し、職場の雰囲気と業績の両立を実現するためのヒントとしてお役立てください。

1. 中小飲食業における人事評価制度導入のメリット・デメリット

メリット

スタッフのやる気を引き出す

「頑張りがきちんと評価される」「昇給・昇格の基準が明確にある」といった制度があることで、アルバイト・社員ともに働くモチベーションが向上します。

育成計画との連動が可能

評価結果をもとに教育・研修計画を立てることができるため、OJTに頼らない組織的な人材育成が可能になります。

定着率の向上

納得感のある評価制度があることで、「自分はちゃんと見てもらえている」と実感しやすくなり、早期離職を防止する効果が期待できます。

公平なマネジメントが可能に

「好き嫌い」や「主観」ではなく、共通の基準に基づいて評価することで、現場の不満を減らし、信頼関係の醸成につながります。

デメリット

運用の手間とコストがかかる

評価シートの作成や面談、評価の集計・反映には手間がかかり、多忙な飲食業では負担になる場合もあります。

評価者によるバラつきのリスク

店舗責任者やマネージャーの評価スキルに差があると、評価結果にバラつきが生まれ、不公平感を招く恐れがあります。

評価項目が現場実態に合わないと形骸化する

「マニュアル通りの接客」など、表面的な基準では現場にフィットせず、評価制度が形だけの存在になってしまうリスクもあります。

2. 中小飲食業特有の人事評価制度導入時の注意点とポイント

アルバイトと社員で評価の仕組みを分ける

飲食業では、アルバイト・パートと正社員が混在しており、それぞれに求められる役割や責任が異なります。評価制度も雇用形態に応じて設計し、アルバイトには「接客品質・衛生意識・チーム連携」などを、社員には「リーダーシップ・業績貢献・スタッフ育成」などを重視するのがポイントです。

サービス品質とオペレーション力をバランスよく評価

飲食業の現場では、接客力や笑顔だけでなく、スピード・正確性・清掃・準備といった裏方業務も重要です。どちらか一方に偏ることなく、接客とオペレーションの両面から評価を行う必要があります。

チームで成果を出す体制を評価する

飲食業の現場は、スタッフ同士の連携が業績に直結します。「チームワーク」「報連相」「後輩への指導」など、個人の成果だけでなく、協働や貢献度も評価項目として取り入れることが重要です。

店舗ごとの違いに対応する柔軟性

複数店舗を展開している場合、立地や客層、店舗規模によって業務の負荷や役割分担が異なります。評価制度は全社共通の基準を持ちながらも、各店舗の特性を反映した調整が必要です。

3. 代表的な3職種を対象とした評価項目例と解説

飲食店における人事評価制度の導入では、「職種ごとの役割に応じた評価」が大きなポイントとなります。ホール、キッチン、店長と、それぞれの業務内容が異なるからこそ、共通の軸ではなく、実務に即した具体的な評価項目が必要です。以下に、各職種における代表的な評価項目とその背景・意図を解説します。

ホールスタッフ(アルバイト)

アルバイトとして働くホールスタッフは、店舗の第一印象を左右する“接客の顔”です。お客様との接点が最も多いため、マナーや対応力が評価の中心となります。

- 接客態度(挨拶・笑顔・言葉遣い)

明るく丁寧な接客ができているかを評価します。マニュアル通りではなく、「お客様が心地よく感じるか」に重きを置くとよいでしょう。 - オーダーミスの有無

オーダーの聞き間違いや提供ミスがないか、またミスが起きた際の対応が冷静かどうかも含めて評価します。 - 清掃や備品補充の徹底度

ホールの清潔感を保てているか、業務外の細かな仕事にも気を配れているかを確認します。飲食業において「清潔さ」は信頼に直結します。 - チーム連携(声かけ、サポート)

忙しい時間帯での連携力や、他のスタッフへの気配りができているかを観察します。「自分の仕事だけ」ではなく、店舗全体を見渡せているかが鍵です。 - シフト遵守・遅刻欠勤の状況

基本的な勤怠が守れているかは信頼の基本です。頻繁な遅刻や無断欠勤は、業務への影響が大きいため厳格に評価しましょう。

キッチンスタッフ(社員・パート)

キッチンスタッフは店舗の「品質」を支える重要な役割です。スピードや正確さだけでなく、衛生意識やチーム内の協力姿勢も評価に反映する必要があります。

- 料理の提供スピードと盛付の正確さ

提供までの時間を意識しているか、メニューの盛付けが統一されているかなど、店舗の「提供品質」を評価します。 - 衛生管理(手洗い、清掃、温度管理)

厨房の衛生は保健所からの指導対象でもあり、評価項目として明確に定義しておくことが必要です。 - 原材料の管理・ロス削減への貢献

廃棄ロスの抑制、食材の使いまわしによる品質劣化の防止など、コスト意識を持って業務にあたれているかを確認します。 - チーム内での連携・調理補助の協力姿勢

調理補助や洗い場のフォローなど、役割を越えて協力できる姿勢を評価しましょう。 - 新メニューへの習熟・提案

新メニューの導入に柔軟に対応できているか、さらに改善提案ができる積極性も評価の対象です。

店長・マネージャー

店舗運営の責任者として、数値管理・人材育成・トラブル対応・本部との連携まで多岐にわたる業務を担います。実績とマネジメント力の両軸で評価します。

- 売上・原価・人件費など店舗数値の達成度

目標に対して売上や利益が計画通りに推移しているか、日々の数値管理とその改善行動が評価対象となります。 - スタッフ育成(新人教育、面談実施)

新人教育が計画的に行われているか、スタッフとの面談を通じて課題の共有やモチベーション向上に貢献しているかを確認します。 - クレーム対応力と再発防止への対応

お客様対応だけでなく、クレームの要因分析や再発防止策の実行ができているかも評価します。 - 店舗の衛生・安全管理体制の構築

日常的なチェック体制やスタッフへの教育が行き届いているかを評価します。衛生・安全は信頼の基盤です。 - エリア責任者・本部との報告連携力

本部へのレポートやエリアマネージャーとの情報共有の質、対応スピードなどもマネジメント評価の一環としましょう。

4. 人事評価制度を設計する流れと具体的な実施内容

目的の明確化

まず、制度導入の目的を明確にします。「離職防止」「人材育成」「昇給・昇格のルール明確化」など、目的を絞ることで評価制度の設計方針が決まります。特に飲食業では「辞めにくい職場づくり」「次のポジションが見える制度」が制度導入の主目的となるケースが多くあります。

評価項目・基準の策定

業務内容や雇用形態に応じた評価項目を整理し、5段階評価や100点満点評価などで可視化できるようにします。その際、どのレベルが「合格点」なのか、どうすれば加点されるのかを「行動例」や「チェックリスト」に落とし込み、店長や評価者が迷わず使えるマニュアルを整備することが重要です。

評価の進め方の整備

評価サイクルは「半年に1回」が一般的です。評価の進め方としては、店長による一次評価→マネージャーや本部による二次評価→スタッフへのフィードバック面談という流れが理想です。面談を通じて「次は何を頑張るべきか」を明確にし、成長支援につなげる仕組みを構築しましょう。

運用開始とフォローアップ

制度の導入時はスタッフ向けの説明会を実施し、不安や疑問を事前に払拭することが大切です。運用開始後は、評価者・被評価者双方からアンケートをとり、フィードバックを元に制度を改善していくサイクルを回します。とくに初年度は「制度に慣れる」ことが重要ですので、過度な評価への期待や重圧は避け、段階的な定着を意識しましょう。

5. 人事評価制度導入時におさえるべき3つのポイント

現場に合った項目設計と運用のしやすさ

忙しい飲食業の現場では、評価項目が複雑すぎると形骸化します。「シンプルかつ実践的」であることが制度運用の鍵です。店長が短時間で記入できるフォーマットや、スタッフが自分で見ても理解できる内容にすることが必要です。

フィードバックを育成に活用する

評価は「伝え方」で効果が大きく変わります。「何が良かったか」「何を直せばさらに良くなるか」を丁寧にフィードバックし、スタッフの意欲向上につなげましょう。評価面談は、日常的な不満や不安の把握にも役立ちます。

昇給・昇格・賞与と連動させる

制度に納得感を持ってもらうには、「評価が給与やポジションにどう反映されるか」を明確に示すことが不可欠です。「何点を取れば時給が上がるのか」「どの基準を満たせば副店長に昇格するのか」など、ルールを明文化し、事前にスタッフへ共有しましょう。

まとめ

中小飲食業が抱える「人が育たない」「辞めてしまう」といった課題に対して、人事評価制度は非常に有効な打ち手の一つです。ただし、現場の実態や業務内容、スタッフ構成をきちんと踏まえた制度設計がなされなければ、かえって混乱や不信感を招く可能性もあります。

本コラムで紹介したように、評価制度は「スタッフを育て、定着させる」ための仕組みであり、現場の努力を見える化することに意味があります。評価制度の導入によって、スタッフのモチベーションが上がり、店舗運営の質が向上すれば、結果として売上やお客様満足度の向上にもつながるはずです。

ぜひ本記事を参考に、自社の店舗に合った評価制度の導入を一歩ずつ進めてみてください。

連載:飲食業の人事制度・評価制度改善

慢性的な人手不足や原材料高騰、アルバイトの戦力化にお悩みの飲食業経営者様へ。本特集では、スタッフのモチベーションを高め、サービス品質(QSC)と定着率を同時に向上させる人事戦略を解説します。ホール・キッチンのスキルやホスピタリティをどう公平に評価するか。店長育成や多店舗展開を見据えた、現場が納得して運用できる制度設計の要諦を連載形式でお届けします。

連載コラム一覧を見る飲食業向け

評価シートサンプルが無料でダウンロードができます。

ご入力いただいた個人情報の管理、利用については「プライバシーポリシー(個人情報保護方針)」の記載に基づき、適切に運用致します。

コンサルタントや専門士業など、同業・競合他社に該当する方のお申し込みはお断りしております。

投稿者プロフィール

- 中小企業の経営者に向けて、人事制度に関する役立つ記事を発信しています。