建設業向け

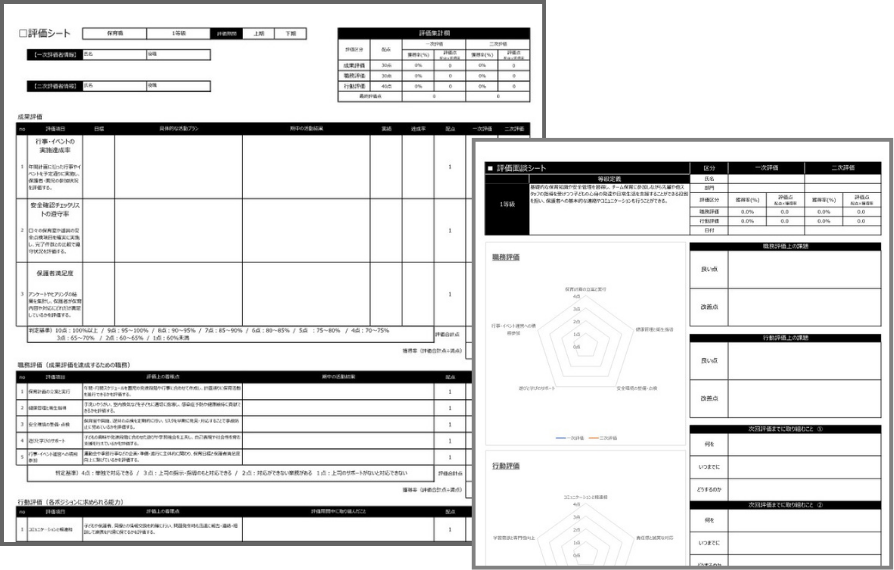

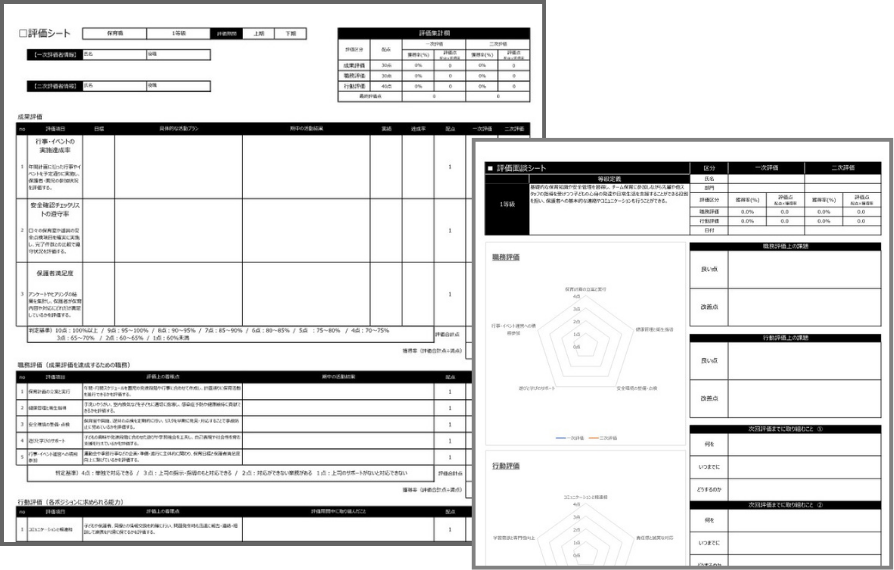

評価シートサンプルが無料でダウンロードができます。

ご入力いただいた個人情報の管理、利用については「プライバシーポリシー(個人情報保護方針)」の記載に基づき、適切に運用致します。

コンサルタントや専門士業など、同業・競合他社に該当する方のお申し込みはお断りしております。

はじめに

中小建設業では、慢性的な人手不足や若手社員の離職率の高さ、現場の技術継承の課題など、人材に関する悩みが年々深刻化しています。特に現場で技能を持つベテラン社員の高齢化が進む一方、若手の定着率はなかなか上がらず、「人が育たない」「辞めてしまう」という声を多く聞きます。そんな中、注目されているのが人事評価制度の導入です。

本コラムでは、中小建設業がはじめて人事評価制度を導入する際に押さえておきたいポイントを解説します。建設業ならではの職種の多様性や現場特有の評価の難しさを踏まえ、制度設計から運用までのステップ、注意点、そして成功のためのポイントまでを体系的に整理しました。スタッフの育成と定着を実現し、企業全体の生産性と安全性を高めるために、評価制度をどのように活かせるのかを考えるきっかけとしてご活用ください。

1. 中小建設業における人事評価制度導入のメリット・デメリット

メリット

技能継承の仕組み化

評価制度を通じてベテランの技術やノウハウを体系化し、若手へと継承する仕組みが作られます。例えば「指導実績」や「技術伝承の貢献度」を評価項目に設定すれば、育成行動が明確化され、教える文化が根付きやすくなります。

離職防止と人材定着

評価制度が整備されると、スタッフは「何を評価されるのか」「どうすれば昇給・昇格できるのか」が分かり、働く意欲や将来の見通しを持ちやすくなります。これは若手社員の定着率向上に直結します。

経営視点での人材育成

現場の実績や行動を定量・定性で可視化できるため、経営者や所長クラスが「誰を中核人材として育てるべきか」「次期リーダー候補は誰か」といった視点で判断しやすくなります。

安全・品質・工期管理の向上

KY活動(危険予知活動)やヒヤリハット報告の提出数、品質検査の合格率などを評価に組み込むことで、現場での安全意識や施工品質向上にもつながります。

デメリット

運用負担と定着までの時間

制度の設計や評価シートの作成、評価者研修、面談実施など、導入には一定の工数がかかります。繁忙期の合間に制度を定着させるには、スケジュールと業務配分に十分な配慮が必要です。

評価の主観化リスク

特に現場責任者による評価において、個人的な感情や好みに基づいた「主観評価」になってしまうと、不公平感が高まり、スタッフの不満や不信感を招きます。評価者へのトレーニングが不可欠です。

協力会社との線引きが難しい

元請と下請、社員と外注スタッフが混在する現場では、評価制度の対象範囲や基準の設定が難航することがあります。制度設計段階での明確な線引きと説明が求められます。

2. 中小建設業特有の人事評価制度導入時の注意点とポイント

多能工と資格取得のバランス評価

多能工化の現場実態

建設業では、一人が複数の職種・工程に携わる「多能工」が増えています。評価制度では、単一スキルだけでなく、複数の現場で対応できる柔軟性や汎用性を評価項目に加える必要があります。

国家資格の評価との両立

施工管理技士、技能士などの国家資格取得は昇給や手当の要素になりますが、実務スキルとのバランスをどう取るかがポイントです。「資格取得+実務評価」の二軸を基本に設計すると公平性が保たれます。

安全・品質・工期の三要素をリンクさせた評価

工期管理指標

「予定工期との差」「工程会議での報告の正確さ」「段取り力」などを定量評価に組み込みます。これにより、工程遵守に対する意識が高まります。

安全・品質活動の可視化

KY活動、5S(整理・整頓・清掃・清潔・しつけ)、安全パトロールの実施状況などを記録し、定性・定量での評価指標に活用します。目に見えづらい取り組みも「評価される」ことで定着します。

協力会社との連携・評価線引き

自社社員と外注の役割整理

評価制度を導入する際、自社社員と外注スタッフの役割・責任範囲を明確にしておかないと、混乱を招きます。たとえば「施工管理の主体は社員」「実作業は外注」という前提で、評価基準を作るとよいでしょう。

協力会社との信頼構築にも寄与

評価制度を通じて現場の協力体制や指導体制が強化されれば、協力会社との関係性も良好になります。「協力会社からの評価」「顧客満足度」などを間接評価項目として組み込むのも効果的です。

天候・景気変動の影響吸収設計

年度平均と現場完了評価の二本立て

建設業では、台風や豪雨による工期遅延、受注量の変動が避けられません。そこで、年次評価(勤務姿勢や資格取得など)と、現場完了時の評価(工期・品質・顧客評価)を組み合わせて評価するのが現実的です。

成果連動型手当との組み合わせ

評価結果に応じて期末手当やプロジェクトインセンティブを支給することで、成果を反映した報酬設計が可能になります。固定給+成果給という形は、現場のやる気を引き出す要素にもなります。

3. 代表的な3職種を対象とした評価項目例と解説

施工管理技士(現場代理人・所長クラス)

工期/原価管理(出来高・粗利率)

工程管理の精度や、原価達成率、出来高など、工事の生産性と収益性に直結する数値で評価します。過去実績との比較や複数案件の平均など、相対評価も有効です。

安全衛生管理(KY実施率・事故件数)

作業前KY(危険予知活動)の実施率、ヒヤリハット報告数、災害ゼロ継続日数など、現場の安全マネジメントの実態を評価します。

品質・検査合格率

自主検査・第三者検査の合格率や、指摘事項の件数・内容を通じて、品質管理の力量を評価します。工事写真の整理・提出状況なども加点要素になります。

協力業者マネジメント・顧客満足度

下請け業者との連携、発注管理の正確さ、施主・元請けからの評価などを総合的にチェックします。トラブル未然防止・調整能力が重要視されます。

現場作業員(多能工・職長候補)

作業手順遵守と出来高(m²・m³など)

施工手順に沿った作業の実施、工期通りの進捗、標準作業量の達成状況など、作業の安定性とスピードを定量的に評価します。

資格・特別教育取得状況

玉掛け・高所作業・フォークリフトなどの技能講習・特別教育の取得有無や更新状況を確認し、評価に反映します。

5S・工具管理・安全提案件数

工具の整理整頓、共有備品の清掃状況、現場美化など、日常的な行動と自主的な安全提案が加点対象となります。

若手育成・チームワーク

OJTでの指導、周囲との協調性、職長補佐としての貢献度など、現場全体への影響力を評価します。将来のリーダー候補を見極める観点です。

技術・事務(積算・購買・経理)

積算精度(差異率)・見積スピード

実行予算と積算との差異率、見積書作成までの時間、数量精度などをもとに業務の正確性と迅速性を評価します。

購買コスト削減・支払適正率

資材単価交渉の成果、支払い遅延の有無、原価削減提案など、コスト管理・与信管理の力量が問われます。

原価データ集計・レポート品質

工事原価データの集計、報告書の正確性・見やすさ、関係部署との共有のしやすさなどを評価指標とします。

部門横断コミュニケーション・ICT提案

他部門との調整、業務改善のためのICT活用提案、DX推進への貢献度など、バックオフィスの枠を超えた行動も高評価につながります。

4. 人事評価制度を設計する流れと具体的な実施内容

現状分析・目標設定

まず、経営ビジョンや今後の受注計画を整理し、離職率や安全統計、社員の声をもとに課題を洗い出します。職種別・役職別にヒアリングを行い、育成の方向性を明確にしましょう。

評価項目・基準作成

「工期」「原価」「安全」といった定量指標に、「チームワーク」「改善提案」などの定性項目を掛け合わせてマトリックス化します。評価シートと評価者マニュアルを整備し、誰でも公平に運用できる仕組みを構築します。

評価プロセス設計

プロジェクトごとの完了評価と、半期ごとの継続評価を組み合わせた「ハイブリッド評価」が推奨されます。面談を通じて、次期目標のすり合わせを行い、PDCAを回します。

運用・改善

制度導入後は、職長・所長向けの評価者研修を定期的に実施し、評価スキルを高めます。制度の運用実績から、評価エラーや偏りを分析し、必要に応じて評価基準やウェイトを見直すことで、制度を成熟させていきます。

5. 人事評価制度導入時におさえるべき3つのポイント

評価基準の透明化と周知徹底

どのような行動が評価されるのかを、職場全体で共有することが制度の信頼性につながります。評価シートの配布、社内説明会などを活用し、評価基準の見える化を徹底しましょう。

フィードバックを通じた技能継承・キャリア支援

評価は結果ではなく「成長のための機会」です。評価面談を通じて、技術の継承や将来的なキャリアパスを提示することで、社員の成長意欲を高めましょう。

継続的なモニタリングと安全・品質データの活用

制度は導入がゴールではありません。定期的なアンケートやデータ分析を行い、制度が「現場で機能しているか」を確認・改善していくことが肝要です。

まとめ

中小建設業において人事評価制度を導入することは、スタッフのモチベーション向上、定着率改善、技術継承、安全・品質管理の強化といった多くの効果をもたらします。ただし、職種の多様性や現場特有の事情を理解せずに一律の評価基準を導入しても、かえって反発や形骸化を招く可能性があります。

本コラムで紹介したように、建設業特有の現場環境や人材構成に応じて評価制度を柔軟に設計し、導入後も継続的に運用・改善していくことで、制度は会社の「人を育てる武器」になります。制度の導入は一朝一夕には進みませんが、しっかりと社内に根付かせることで、長期的な組織力強化につながるはずです。

自社に合った評価制度を構築し、これからの建設業の人材育成と経営安定の礎として、ぜひ本記事の内容を参考にしてください。

連載:建設業界を支える人事戦略

2024年問題や若手不足など、建設業界が直面する課題を人事制度で解決するための実践的なノウハウを公開中。現場監督の負担軽減、技術継承を支える評価基準、定着率を高める賃金体系など、数多くの建設会社を支援してきた専門コンサルタントが徹底解説します。これからの時代を勝ち抜く「組織の作り方」を網羅した、経営者・人事担当者必読の連載コラムです。

連載コラム一覧を見る建設業向け

評価シートサンプルが無料でダウンロードができます。

ご入力いただいた個人情報の管理、利用については「プライバシーポリシー(個人情報保護方針)」の記載に基づき、適切に運用致します。

コンサルタントや専門士業など、同業・競合他社に該当する方のお申し込みはお断りしております。

建設業向け

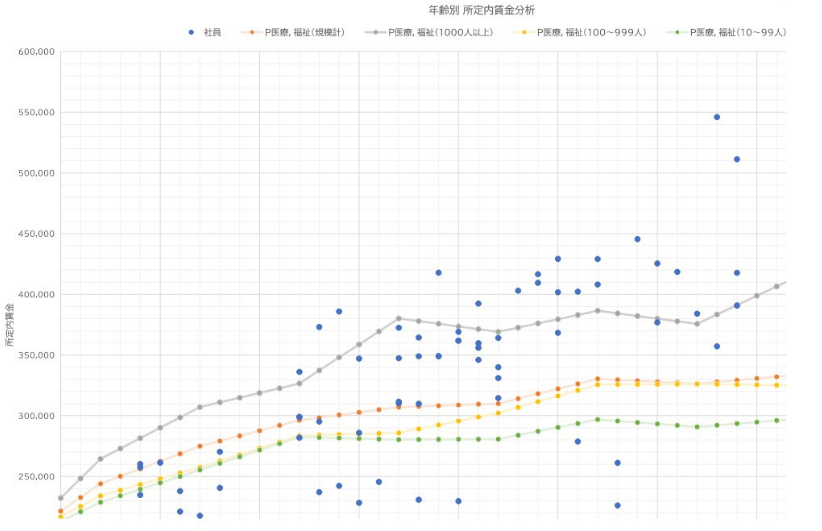

簡易版賃金分析Excelの無料ダウンロードができます。

ご入力いただいた個人情報の管理、利用については「プライバシーポリシー(個人情報保護方針)」の記載に基づき、適切に運用致します。

コンサルタントや専門士業など、同業・競合他社に該当する方のお申し込みはお断りしております。

投稿者プロフィール

- 中小企業の経営者に向けて、人事制度に関する役立つ記事を発信しています。